在數位行銷的戰場上,CTA(Call to Action,行動呼籲)設計往往決定了品牌的生死存亡。

你是不是曾經想過:「我都用一樣的按鈕樣式,為什麼在商品頁有人買單,但在社群貼文卻沒人點?」

根據我們分析的成功案例發現,電商平台和社群媒體需要截然不同的CTA策略。電商就像繁忙的購物商城,顧客帶著明確的購買意圖,需要的是直接、高效的引導;而社群媒體則像溫馨的村莊,人們來此尋求連結和價值,過於商業化的推銷反而會引起反感。這種根本差異,正是許多品牌在跨平台行銷時屢屢碰壁的主因。當我們深入理解兩種平台的用戶心理和行為模式後,就能設計出精準有效的CTA,實現轉換率和業績的倍數成長。

如果你還不太清楚 CTA 的基本概念與常見形式,可以先看這篇延伸教學:CTA 是什麼?三分鐘看懂讓客戶行動的關鍵按鈕設計

我們常說:「電商是商城型地圖,社群是開放世界 RPG。」

在電商中,用戶進站的目的通常是「找東西買」,你要做的是在短時間內設計一條明確的裝備升級路線(進站 → 看商品 → 加購物車 → 結帳)。這個過程就像刷副本,目標清楚、流程明確、重視效率。

但社群呢?它比較像是一個故事開局的村莊。用戶來這裡不是為了買,而是為了看故事、追角色、找歸屬。這時你如果直接跳出「快來買!」的廣告 CTA,就像在遊戲一開始拿一把屠龍刀塞給 1 級角色一樣突兀又失敗。

所以,電商 CTA 講的是「效率導向」的交易體驗,而社群 CTA 則是「關係導向」的情感累積。

策略不同!節奏不同!轉換路徑當然也要完全不同!

電商 CTA:從逛街到結帳,每一關都是轉換設計的戰場

在電商世界裡,CTA 的角色就像是副本中的關卡設計師。每個入口、每段對話、每個寶箱位置,都是為了引導玩家(用戶)繼續往下一個目標推進。這不只是「按鈕放哪裡」的問題,而是「你的流程有沒有設計感」。

用戶不是來看風景,是來破關

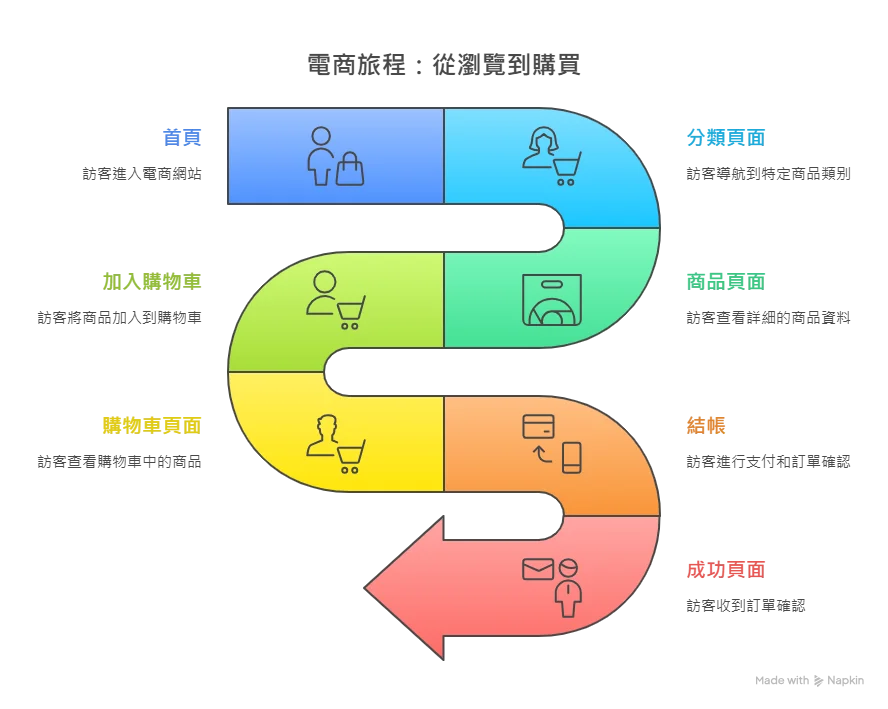

一個典型的電商用戶行為路徑是這樣的:

首頁 → 分類頁 → 商品頁 → 加入購物車 → 購物車頁 → 結帳 → 成功頁

在這整段流程中,每一個節點都應該有對應的 CTA。舉例來說:

| CTA 類別 | 功能 | 說明 |

|---|---|---|

| 首頁 CTA | 探索新品、節日活動 CTA(例如:「立即搶購」、「看更多優惠」) | 像是在城鎮門口的公告欄,告訴玩家今天有哪些任務可以接。 |

| 商品頁 CTA | 加入購物車、收藏、比較功能 | 像是道具介紹畫面,用戶要的是清楚、信任感高的介紹 + 快速裝備的按鈕。 |

| 購物車頁 CTA | 立即結帳、回購物、登入拿優惠 | 類似於副本前的準備畫面,你要鼓勵玩家帶齊裝備再出發。 |

| 結帳頁 CTA | 確認結帳、選擇付款、優惠碼輸入 | 最終 Boss 戰,這裡任何錯誤都可能導致中途離場(棄單)。 |

實戰數據:色彩、位置與語氣,都是影響轉換的關鍵

在 CTA 的世界裡,細節就是勝負分野。你以為只要「按鈕夠大」就行?其實使用者早就對這些套路免疫了。

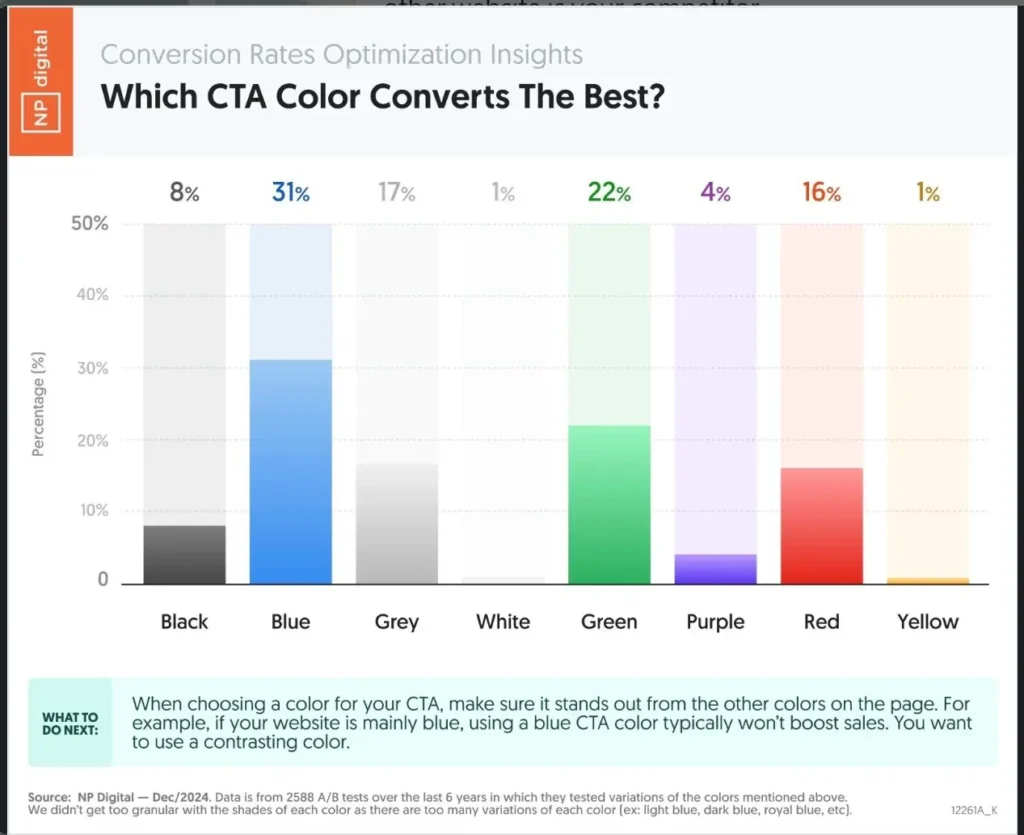

根據 Neil Patel 的 A/B 測試研究(樣本數共 2,588 筆),不同顏色的「行動號召按鈕」對點擊率影響極大:

| 顏色 | 點擊率占比 |

|---|---|

| 藍色 | 31%(最高) |

| 綠色 | 22% |

| 灰色 | 17% |

| 紅色 | 16% |

| 黑色 | 8% |

| 紫色 | 4% |

| 白色/黃色 | 1%(最低) |

👉 從這份資料可知:藍色與綠色的 CTA 按鈕在使用者眼中更具信任與點擊意願,遠高於紅色系。這與過往許多以紅橙色為「熱區」的假設有所出入,也說明設計 CTA 時應先思考整體品牌色調與情緒,而非盲目追求搶眼。

我們也參考了 2025 年最新的實測數據,說明按鈕的顏色、位置與語氣設計對點擊率有明顯影響:2025 年 30 組最新 CTA 點擊率統計數據全公開

位置也重要:Fold 線上方 × 商品圖片右側 = 最佳視覺動線

除了顏色,CTA 按鈕的位置也是決定轉換率的關鍵之一。實務經驗與熱區追蹤研究普遍指出:

- 按鈕應盡可能位於 fold 線上方(使用者無須滑動即可看到)

- 商品頁中以 產品圖右側 或 簡介段落結尾 的按鈕,點擊率明顯較高

這就像把傳送門放在副本門口,而不是藏在走廊最後一間倉庫裡。

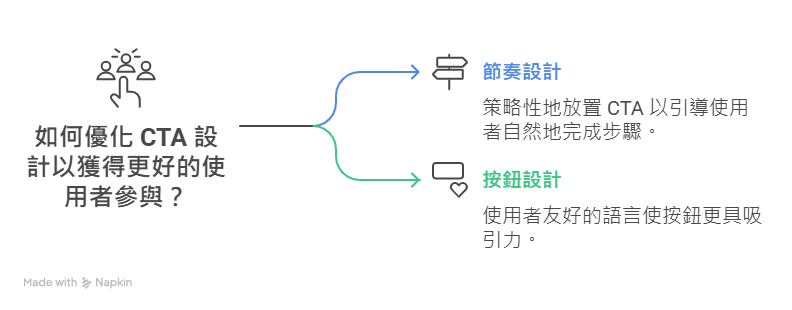

CTA 設計的兩個核心策略

- 節奏設計:每個步驟都要剛剛好地「推一把」

不要一進站就推特價,不要還沒認識商品就逼人加購。你要像室內設計師規劃動線一樣,把 CTA 放在最能讓人自然行動的位置上。 - 按鈕設計:文案 ≠ 指令,而是對話邀請

舉例來說,「加入購物車」可以變成「這個我想要」、「放進我的收藏」,讓按鈕更貼近使用者語言與情境。

社群 CTA:不賣東西也能轉換?先種感情、再收能量

如果電商是一間正在做促銷的實體店,那社群就像是旁邊的咖啡廳,你可以坐下來、聊天、曬貓、分享今天發生的小事。問題來了:你在咖啡廳裡會有人一直對你大喊「買一送一快點買」嗎?

這就是社群經營與電商 CTA 最大的分野,社群不是用來賣東西的地方,而是用來讓人願意「靠近品牌」的地方。

CTA 不等於「購買」,而是「互動」

在社群中,CTA 的形式很多樣,目的也完全不同:

| 社群場景 | 典型 CTA | 背後目的 |

|---|---|---|

| FB / IG 貼文下方 | 「留言告訴我們你的想法」 | 提升互動率與觸及率 |

| IG 限動投票 | 「你是早睡派還是夜貓子?」 | 參與感、強化個性連結 |

| YouTube 影片結尾 | 「喜歡的話記得訂閱按讚開小鈴鐺」 | 建立長期受眾黏著 |

| 社團內文引導 | 「這篇是我們內部小編的觀點,你同意嗎?」 | 引起共鳴、討論熱度 |

| 貼文結尾 CTA | 「還想看類似內容嗎?留言+1」 | 累積再觸發的資料點 |

這些 CTA 不是要人立刻打開錢包,而是創造品牌的第一層觸點與「信任肌肉記憶」。

用蓋房子來比喻:社群 CTA 是在打地基

很多品牌想要直接在社群裡促銷,結果貼文看起來像電子報廣告,互動冷到不行。這就像在還沒打地基前就開始裝潢,根本蓋不起來。

社群 CTA 的設計重點不在轉換,而在於「鋪路」。

你要先經營信任、認同、角色扮演、品牌聲音,才有後續的口碑、留言、轉分享,甚至讓用戶主動走到官網下單。真正有成果的社群 CTA,都是從「共感」開始的。

這也呼應了我們另一篇內容中提到的盲點:網站流量很高,但為什麼沒有人填表單? 網站沒人填表單?三個轉換率低迷的盲點全解析

常見錯誤與低轉換陷阱:你是不是把 CTA 當成按鈕在擺?

許多人在設計 CTA 時,只做了表面功夫! 把一顆顏色鮮豔的按鈕放在頁面上、加上「立即購買」「查看更多」「點我聯絡」,然後就期待轉換率衝高。但現實卻是:沒人點,沒人買,沒人留言。

問題不是出在 CTA 本身,而是你根本沒把 CTA 當成一個「使用者互動節點」來設計。

錯誤一:按鈕擺位置,而不是設計節奏

CTA 就像副本裡的傳送點。你放得太早,玩家還沒準備好就被送到結局;放得太晚,用戶早已疲倦或跳出頁面。

案例錯誤:

首頁一打開就看到「立即填表單」的 CTA,對第一次訪問的新手來說根本不知道你是誰、做什麼、為何要信你。

修正做法:

讓 CTA 伴隨資訊節奏出現,例如看完你的特色與見證後,再出現「我想了解更多」的 CTA。這就像 RPG 劇情裡,角色完成前置任務後才觸發主線任務。

錯誤二:文案太命令式,用戶無感

很多人誤以為 CTA 文案就是簡單指令:「點這裡」「馬上購買」「點我進入」。這種命令式的語氣,除非你是蘋果、NIKE、UNIQLO 這種信任度高到不行的品牌,不然只會讓人有壓力或無感。

錯誤示範:

「點我」這種 CTA,缺乏場景感與誘因。

優化建議:

改為更貼近人心與情境的引導式 CTA,例如:

- 「我也想要這個組合包」

- 「看一下這個設計師的想法」

- 「我也有這個煩惱,怎麼辦?」

這些 CTA 文案像不像遊戲中的「任務接取選項」?沒錯,這就是我們要的!讓使用者點下去是為了解決問題、完成目標、或是觸發一個新的故事節點。

錯誤三:社群 CTA 想太快成交,結果連對話都沒開始

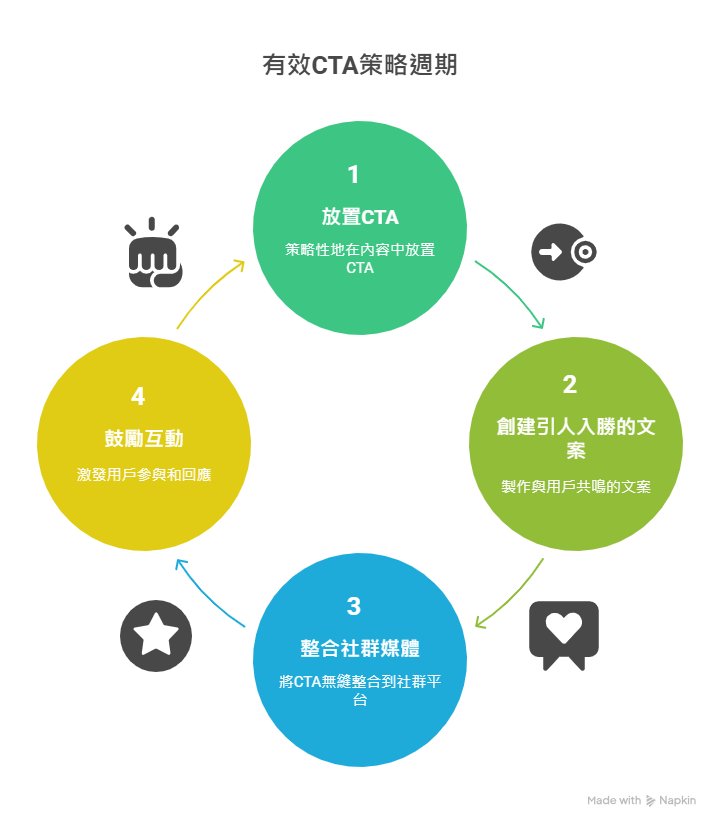

社群媒體的用戶心態截然不同,他們來到這裡是為了放鬆、社交和獲取靈感,就像在村莊裡悠閒漫步的居民。在這個環境中,過於直接的商業CTA會被視為打擾,甚至引起反感。根據社群媒體行銷研究,最成功的社群CTA通常採用「價值先行」的策略,先提供有用的內容、情感共鳴或娛樂價值,再巧妙地引導用戶採取行動。

例如,「想知道這個小技巧的完整版本嗎?」或「分享給也需要這個的朋友」這類文案,比直接的「立即購買」更能引起正面回應。成功的社群CTA還善用「好奇心驅動」的心理學原理,通過「你絕對想不到的結果」、「第3個方法讓我震驚」等引起懸念的文案,激發用戶的點擊慾望。此外,社群平台的CTA設計必須融入平台的原生體驗中,像是Instagram的「滑動查看更多」或Facebook的「留言分享你的看法」,這種無縫整合的approach能有效提升參與度而不破壞用戶體驗。

解法是要先放對「前置互動 CTA」,如:

- 「這系列你最喜歡哪個顏色?」

- 「你也遇過類似問題嗎?留言聊聊」

- 「有興趣看下一篇延伸教學嗎?+1」

這些就像故事開頭的選擇分支,會讓人開始參與,從「看」變成「回應」,再慢慢導向「採取行動」。

CTA 設計三原則:像裝潢一樣設計動線,讓人走進來又願意留下來

CTA,不是單純放一顆按鈕,而是整體「動線設計」的一部分。就像室內設計師不會只擺一張桌子,而是規劃入口、動線、光線與視覺焦點,CTA 也要配合整體內容節奏、視覺設計與使用者心理狀態。

這裡我們歸納出三個實用原則,讓你每次設計 CTA 都像在幫品牌蓋一間好住的房子:

原則一:節奏感優先-CTA 就是你的「故事節點」

好的網站設計或社群貼文,就像 RPG 遊戲的劇情:每個段落要鋪陳、每個選項要有動機。

舉例:

- 用戶剛看完商品特色,這時 CTA 是:「這個我想要」

- 用戶看完見證故事,CTA 是:「我也有一樣的煩惱」

- 用戶看完使用說明,CTA 是:「我準備好了,馬上開始」

👉 錯誤示範: 一進頁面就放「加入購物車」「聯絡我們」,像是還沒進副本就要打王。

👉 正確策略: 讓 CTA 配合資訊節奏自然出現,就像任務開啟時機,點下去才會有意願。

原則二:視覺層級明確|CTA 是引導,而不是打擾

在空間設計中,視覺焦點要有「層級」與「留白」,不會讓人一眼看不到重點,也不會讓人壓力過大。CTA 也一樣。

- 每個頁面 建議僅一到兩個主要 CTA(Primary CTA),其餘為輔助

- 使用對比色(但不違和),例如品牌主色做 hover、輔色做底色

- 使用空白區域(white space)聚焦視線,不用強迫用戶「只能點這個」

📌 範例:

- 主 CTA:「立即加入購物車」

- 輔 CTA:「加入追蹤清單」或「下載商品規格書」

就像你走進一家店,燈光與擺設會自然引導你去看主打商品,而不是什麼東西都叫你買,反而讓人反感。

原則三:心理預期搭配|CTA 要能預告「然後會發生什麼」

用戶點下去的那一瞬間,其實內心會有一個「然後呢?」的預期。如果 CTA 沒有清楚回應這個問題,就會出現跳出率高、轉換低的狀況。

解法是:讓 CTA 帶有行動後的好處或結果。

- ❌「點我」→ 讓人一臉問號

- ✅「看完整評比表格」→ 明確知道會看到什麼

- ✅「下載免費模版」→ 預期能獲得資源

- ✅「3 秒看懂方案比較」→ 傳達快速、簡單的好處

你甚至可以在按鈕下方加一句「不用填資料,立即開啟」或「無需註冊」來降低阻力,這就像在櫃檯旁貼上「只收現金」的告示一樣,預先消除疑慮。

設計 CTA,不是畫按鈕,是在設計一場體驗

電商像商城、社群像村莊,不同場景有不同節奏;但共同點是:CTA 永遠不是擺設,而是與用戶之間的橋樑。

在每一個頁面、每一則貼文中,只要你願意花點心思規劃 CTA,就像佈置你店門口的招牌一樣,用戶會更容易停下來、走進來,甚至願意在這裡多待一會兒、多點幾下。

這篇文章不是教你怎麼畫出一個按鈕,而是教你打造出一個讓人願意行動的環境。畢竟轉換這件事,從來不是逼出來的,而是「用戶心甘情願按下去」的設計成果。

但品牌若沒有自己的主網站,終究會卡在轉換瓶頸。想知道為什麼社群再強,也需要官方網站?社群媒體夠用了嗎?揭密為什麼你的品牌還是需要一個官方網站

CTA 的背後,其實是一場使用者體驗與商業邏輯的總整合。這也回到我們在網站建置觀念中強調的重點:網站設計不是只看外觀,還包含企劃與行銷轉換的設計。網站設計不是設計而已,還包含企劃、內容與行銷

🔍 想看更多產業專屬 CTA 實戰案例?

我們不只分享 CTA 設計觀念,還針對不同產業量身打造策略解析。

看懂 CTA,還只是第一步。

真正讓轉換率翻倍的關鍵,是從網站首頁到表單結構、內容規劃到 SEO 架構,每一個區塊都要打通。

我是 Smallpoint,一位懂網站結構、會寫程式、精通 SEO 並熟悉品牌策略的顧問型工程師。

延伸閱讀推薦

※ 文中所舉案例,部分來自 Smallpoint 於電商社群產業的實務觀察與合作經驗,亦包含美容業代表性品牌作為說明用途。內容為教學性質,部分品牌並非實際合作對象,敬請讀者理解。