在許多網站專案裡,我最常聽到的一句話是

「桌機版都好好的,為什麼手機打開整個跑掉?」

這句話幾乎是每位工程師與設計師都聽過的夢魘開場。

許多企業主在手機上打開自家網站時,發現內嵌的第三方頁面(iframe)竟顯示成電腦版:字體極小、按鈕擠在一團,甚至需要左右滑動才能看完整畫面。畫面看似「壞掉」,其實並非程式錯誤,而是 iframe 內的網站將行動裝置誤判為桌機版本。

這樣的情況不只影響觀感。若該區塊剛好是投放重點,例如報名表單、預約系統或互動報表,訪客往往會因操作不便而直接關閉頁面,造成轉換率下降。對 SEO 而言,行動裝置體驗不佳也是評分上的扣分項目。

對設計師來說,這類問題破壞了整體版面節奏與比例;

而在這些「手機版災難」的根源之中,iframe 幾乎是那個被低估、卻最容易引爆的地雷。

iframe 是什麼?

🧱 簡單來說,它就像在你的網頁裡「再嵌一個小網站」

這個小網站可能是影片、地圖、或第三方表單,看似無害,但它其實自成一個世界。

它不會聽從你的 CSS,也不會自動根據裝置尺寸去調整。

所以當外層的 RWD 設計都配合得天衣無縫時,

iframe 仍然會頑固地用自己的固定寬高活在它的宇宙裡。

結果就是:

你辛苦設計的容器在縮小,但 iframe 卻堅持要撐滿原本的 560×315,

最後畫面就像被塞了一個不合尺寸的盒子,

手機用戶一打開,只看到破碎的邊框與被裁切的內容。

設計師在這時候往往會以為「是不是 CSS 寫錯?」

🎯 結果:問題不在 RWD,而在於 iframe 的天性

其實問題不在 RWD 技術,而在於 iframe 本身就不具備「自適應」的能力。

這不是程式錯,而是結構特性。

iframe 是一個獨立的瀏覽上下文,它不會主動「聽」外層的設定。

所以,要讓它乖乖跟著縮放,我們必須「幫它造一個環境」,

用外層容器的比例去「包裹」它,讓它在那個框架裡面自動調整。

你或許也想知道 👉《RWD 是什麼?Google 最愛的行動優先網站設計策略》

外框能響應,內容卻不一定能跟著改變:設計誤會的核心

在實際網站專案中,最常被誤解的情況之一,是開發人員或設計師認為「只要設定 width:100%,iframe 就能自動支援 RWD」。這個想法看似合理,實際上卻只處理了外層的響應,而非內部內容的自適應問題。

從技術結構上來看,iframe 其實是將另一個完整的 HTML 文件嵌入到當前頁面中。

它擁有獨立的 <html>、<head> 與 <body>,因此不會繼承父頁的 CSS,

也不會響應外層的 Media Query。

即使外框隨著螢幕縮放,內部內容依然按照它自己的寬高設定顯示。

換言之,當外層容器縮小時,iframe 的世界並不會跟著變小,

而是被迫以固定尺寸呈現,導致內容被裁切、超出邊界或出現黑邊。

從使用者體驗的角度觀察,這種問題往往會被誤解為

網站壞掉。

使用者不會意識到畫面中哪一部分屬於外部內容,

只會看到

畫面裁切、

捲軸異常、

操作按鈕難以點擊,

進而降低對網站專業度與信任感的評價。

因此,理解 iframe 的結構邊界是響應式設計中重要的基礎。真正的解法並非強行讓 iframe 內部改變,而是在設計階段就釐清「能否控制內容」的界線。如果嵌入的是自家頁面或同網域資源,內外皆可實作 RWD;若嵌入外部服務,則應在外層預留比例與留白空間,以確保整體版面穩定並維持良好的使用體驗。

若必須使用 iframe,應在設計初期說明限制並做好結構預防

在網站開發過程中,有時候使用 iframe 是必要的。

例如:嵌入 YouTube 影片、Google Maps、第三方預約系統、或外部表單等。

這些內容通常由外部平台提供,無法直接整合進主網站架構中,因此 iframe 仍是最常見、也最穩定的嵌入方式。

然而,在使用之前,開發團隊有責任讓業主明確理解這項技術的限制。

由於 iframe 在手機裝置上無法完全響應內部內容,設計上必須預先規劃出可容納的比例與空間,

並且在各種螢幕尺寸下測試裁切情況、地圖可操作性、以及滾動行為。

若不事先說明,業主往往會誤以為這是「程式問題」,而實際上這是技術邊界造成的結果。

iframe RWD 的正確處理方式

當外部內容確實需要嵌入時,工程師能採取的主要作法是讓「外框」具備自適應能力,使內容以正確比例呈現。常見的方法有兩種:

一、使用 CSS 比例盒(Aspect Ratio Box)

透過設定外層容器的比例,確保 iframe 不會因裝置寬度變化而變形。

這是目前最通用的解法:

<div class="iframe-wrap">

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/xxxx"

loading="lazy"

allowfullscreen

title="影片說明"></iframe>

</div>

<style>

.iframe-wrap {

width: 100%;

aspect-ratio: 16 / 9; /* 維持影片比例 */

position: relative;

}

.iframe-wrap > iframe {

position: absolute;

inset: 0;

width: 100%;

height: 100%;

border: 0;

}

</style>

若需支援舊版瀏覽器,也可使用 padding-top 的百分比技巧 達成相同效果。

二、利用框架工具(Bootstrap)

這些框架內建響應式比例工具,例如:

<div class="ratio ratio-16x9"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/xxxx" allowfullscreen></iframe> </div>

這類方法能快速統一全站的 iframe 呈現比例與樣式,

對維護多頁專案特別有幫助。

💡 我的特別建議:若可避免嵌入,另開新視窗會是更理想的選擇

從使用者體驗角度來看,若 iframe 嵌入內容在行動裝置上操作不便,

例如地圖縮放困難、表單過長、或外部系統載入速度慢,

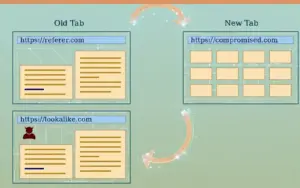

最好的做法是改用「開新分頁」或「開新視窗」的方式導向外部頁面。

這樣可避免因 iframe 內容比例錯誤導致頁面跳動,

也能讓使用者在完成操作後回到主網站時不失焦。

具體作法如下:

<a href="https://ABC.com/..." target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 開啟查看網頁 </a>

其中 target="_blank" 讓頁面在新分頁開啟,

而 rel="noopener noreferrer" 則確保安全性與效能。

總結來說,若專案中確實必須使用 iframe,應該:

- 在設計階段即與業主確認用途與限制,避免後期誤解。

- 使用比例盒技術確保外框響應式呈現,並統一比例規則。

- 在行動端盡量提供「另開視窗」的替代路徑,以維持最佳操作體驗。

真正的專業並非讓所有東西「硬撐」進 RWD,而是在理解結構邊界的前提下,為不同裝置設計最合適的呈現方式。

在開發響應式網站時,我們常會使用 target=”_blank”讓外部內容於新分頁開啟,以免干擾主要頁面的閱讀體驗。不過,若沒有搭配 rel=”noreferrer noopener”,就可能在無形中留下安全隱患,讓外部網站能夠追蹤或操控來源分頁。這不僅涉及使用者資料安全,也會間接影響網站的 SEO 評價。想深入了解這兩個屬性為何同時與「資安」與「搜尋引擎信任度」息息相關,建議參考這篇說明 👉

rel=noreferrer noopener 到底該不該加?網站設計師一定要懂的資安與 SEO 真相

理解邊界,才是專業響應式設計的起點

在行動裝置佔據主要流量的今天,響應式設計早已是網站開發的基本要求。然而,RWD 並不意味著所有元素都能自動「跟著縮放」。iframe 的特性正是最容易被誤解的例子。它表面上看似是頁面的一部分,實際上卻是獨立的文件系統。

因此,當我們在設計中引入外部內容時,應該先確認:這項內容是否能被控制?若能控制,就在內外兩層都建立響應式結構;若無法控制,就應以安全的比例盒包覆,確保外觀穩定,同時在設計階段即說明限制與預期效果,避免誤會。

🍊 真正的專業,是懂得取捨與預防

從工程師的角度,這是一種 結構決策;

從設計師的角度,這是一種 排版預防;

從使用者體驗的角度,這是一種 責任。

因為使用者不會分辨哪個區塊是外部嵌入,

他們只會感受到畫面的順暢與否。

當畫面穩定、比例正確、操作流暢,

信任感與品牌專業形象也會自然提升。

若嵌入內容在手機上確實不易瀏覽,提供「另開新分頁」的設計往往是最實際的解法。

它能避免視覺錯位與效能拖慢,同時保留主頁結構的完整性。

專業網站設計的關鍵,不在於「全部都能 RWD」,

而是能在理解技術限制的前提下,

為不同內容選擇最合適的展示方式。

常見問題(FAQ)

💬 你曾經遇過 iframe 跑版或行動版顯示異常的情況嗎?

若你在專案中也曾被第三方嵌入內容困擾,

或成功解決過 iframe 無法支援 RWD 的案例,

歡迎留言與我分享你的經驗。

你的做法、觀察與測試結果,

都有機會成為其他網站設計師的寶貴參考。